Comment un marché fonctionne-t-il ?

1 – comment construire les courbes d’offre et de demande ?

L’offre est la quantité de bien ou de service qu’un agent souhaite vendre à un prix donné.

La demande est la quantité d’un bien ou d’un service qu’un agent désire acheter à un prix donné.

Pour construire les courbes d’offres et de demande, on utilise l’offre agrégée (la somme de toutes les offres pour un prix donné) et la demande agrégée (la somme de toutes les demandes pour un prix donné).

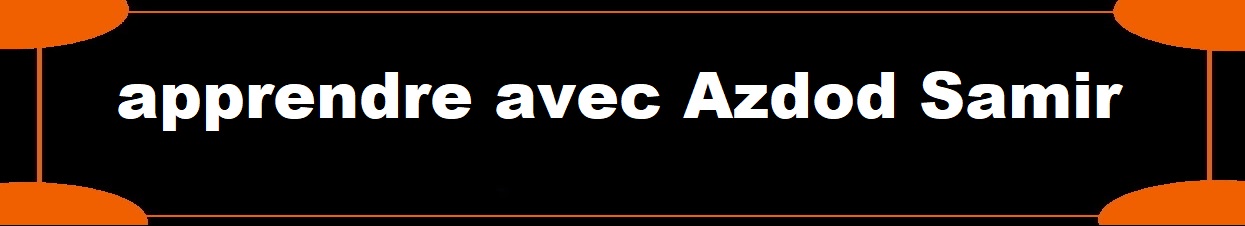

Soit A et B deux biens différents. Une étude de marché permet de déterminer l’offre et la demande agrégées pour ces deux biens. Les données recueillies sont consignées dans les tableaux suivants :

* comment construire les courbes d'offre ?

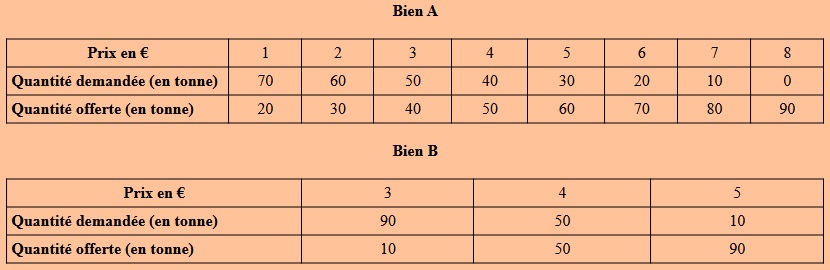

Nous traçons sur un même repère la courbe d’offre du bien A et la courbe d’offre du bien B, avec le prix sur l’axe des ordonnés et les quantités sur l’axe des abscisses :

La courbe d’offre est croissante, c’est-à-dire, que plus le prix augmente, plus la quantité offerte est élevée. En effet, si le coût de production est constant, plus le prix augmente, plus le profit augmente (la différence entre le prix et le coût de production), et plus les producteurs sont nombreux à produire.

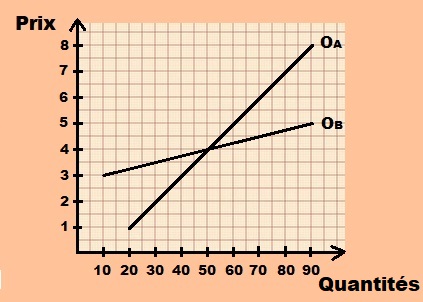

Lorsque le prix passe de 3€ à 5€, il y a un déplacement sur les courbes d’offre :

- pour le bien A on passe du point M (40,3) au point N (60,5)

- pour le bien B on passe du point O (10,3) au point P (90,5)

Dans les deux cas, l’offre augmente, mais on remarque que pour une même variation de prix, l’offre du bien A augmente de 20 tonnes alors que l’offre du bien B augmente de 80 tonnes (soit 4 fois plus).

Conclusion : plus la pente de la courbe d’offre est faible, plus l’offre est sensible à une variation des prix. Plus elle est forte, moins elle est sensible à la variation des prix.

* comment construire les courbes de demande ?

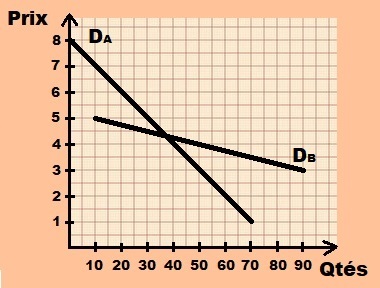

Nous traçons sur un même repère, la courbe de demande du bien A et la courbe de demande du bien B, avec le prix sur l’axe des ordonnés et les quantités sur l’axe des abscisses.

La courbe de demande est décroissante. En effet, quand le prix augmente, la demande diminue.

Elle diminue parce que les acheteurs préfèrent remplacer le produit par d’autres biens s’ils sont moins chers (des fraises par des framboises par exemple) : c’est l’effet substitution.

La demande diminue aussi parce que les acheteurs voient leur pouvoir d’achat diminuer et achètent moins : c’est l’effet revenu.

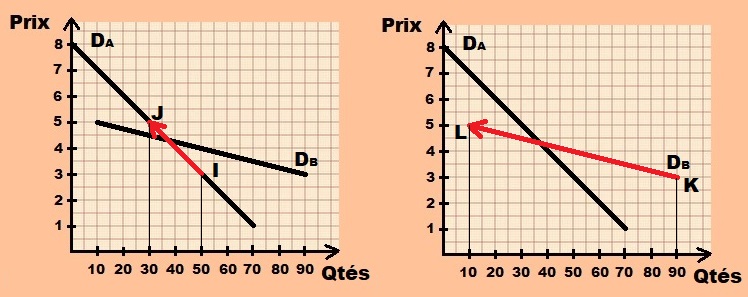

Lorsque le prix passe de 3€ à 5€, il y a un déplacement sur les courbes de demande :

- pour le bien A on passe du point I (50,3) au point J (30,5)

- pour le bien B on passe du point K (90,3) au point L (10,5)

Dans les deux cas, la demande diminue, mais on remarque que pour une même variation de prix, la demande du bien A diminue de 20 tonnes alors que la demande du bien B diminue de 80 tonnes (soit 4 fois plus).

Conclusion : plus la pente de la courbe de demande est faible, plus la demande est sensible à une variation des prix. Plus elle est forte, moins elle est sensible à une variation des prix.

2 – comment se détermine le prix d’équilibre ?

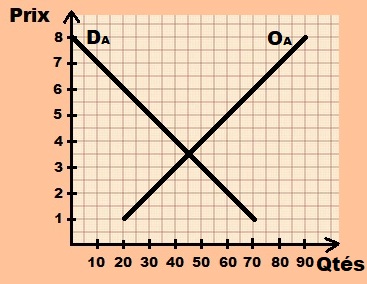

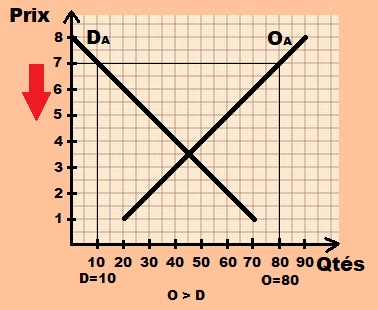

Nous traçons sur un même repère, la courbe de demande du bien A et la courbe d’offre du bien A, avec le prix sur l’axe des ordonnés et les quantités sur l’axe des abscisses.

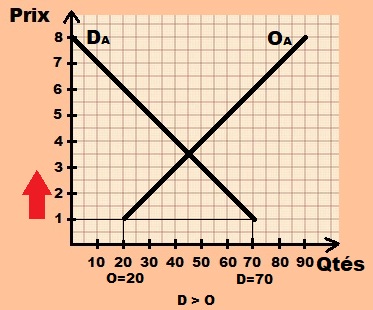

Lorsque le prix est à 1€, la demande est de 70 tonnes alors que l’offre est de seulement 20 tonnes. La demande est excédentaire. Les offreurs ont donc intérêt à augmenter leurs prix :

Lorsque le prix est à 7 €, l’offre est de 80 tonnes alors que la demande est de seulement 10 tonnes. L’offre est excédentaire. Si les offreurs veulent vendre, ils ont intérêt à baisser leurs prix :

Lorsque le prix est à 3,5 €, l’offre est égale à la demande (45 tonnes) : ni les vendeurs, ni les acheteurs n’ont intérêt à modifier leurs prix :

Conclusion : le mécanisme du marché correspond à un processus d’ajustements successifs entre les offreurs et les demandeurs, à un processus de «tâtonnements» qui se déroule tant que le prix effectif n’est pas égal au prix d’équilibre (noté P*), prix qui assure l’égalité entre les quantités offertes et demandées.

Définition :Loi de l’offre et de la demande : dans une économie de marché concurrentiel, le prix effectif tend vers le prix d’équilibre auquel l’offre et la demande sont égales.

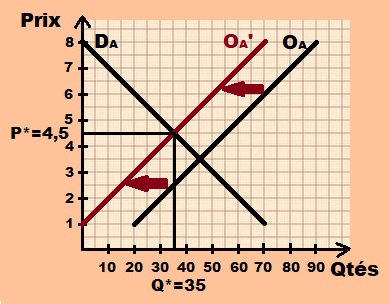

3 – comment une taxe modifie-t-elle le prix d’équilibre ?

L’État peut intervenir sur un marché, dans le but de modifier des comportements (diminution de la consommation de cigarettes, d'alcool ou de boissons sucrés), pour permettre de prendre en compte des effets qui échappent au marché comme la pollution (effets externes négatifs), pour protéger certaines entreprises (taxe sur les produits importés par exemple), et / ou pour augmenter ses recettes.

Pour cela, l’État instaure une taxe, c’est-à-dire, un prélèvement obligatoire.

La taxe augmente les charges des producteurs (les coûts de production). Pour un même prix, il devient moins rentable de produire et donc les producteurs réduisent leur offre.

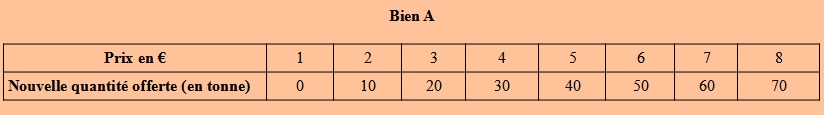

L’offre est donc modifiée (mais pas la demande) selon le tableau suivant :

Nous traçons sur un même repère, les anciennes courbes d’offre et de demande, puis la nouvelle courbe d’offre (OA’), avec le prix sur l’axe des ordonnés et les quantités sur l’axe des abscisses.

La courbe d’offre se déplace donc vers la gauche.

Le nouveau prix d’équilibre est donc de 4,5 €. La quantité échangée à ce prix est de 35 tonnes.

Conclusion : lorsqu’on applique une taxe sur un produit :

- la courbe d’offre se déplace vers la gauche (déplacement de la courbe à ne pas confondre avec le déplacement sur la courbe)

- le prix d’équilibre augmente

- la quantité échangée au prix d’équilibre diminue.