Comment les entreprises peuvent-elles détenir un pouvoir de marché ?

1 – les entreprises cherchent à limiter le nombre d’offreurs

L’entité Stellantis, née du rapprochement des groupes Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA, est officiellement entrée en action le 16 janvier 2021. Sur la base des volumes de ventes de véhicules dans le monde en 2019, ce nouvel acteur, avec un total de 8,1 millions d’unités écoulées, se positionnait à la quatrième place des groupes automobiles, derrière Toyota, Volkswagen et l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

L’entité Stellantis, née du rapprochement des groupes Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA, est officiellement entrée en action le 16 janvier 2021. Sur la base des volumes de ventes de véhicules dans le monde en 2019, ce nouvel acteur, avec un total de 8,1 millions d’unités écoulées, se positionnait à la quatrième place des groupes automobiles, derrière Toyota, Volkswagen et l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

La fusion - acquisition est une technique de concentration dans laquelle deux ou plusieurs entreprises décident de réunir leurs patrimoines pour ne plus former qu’une seule entreprise.

Par exemple, les marques Fiat, Opel et Peugeot ne sont plus des concurrentes puisqu’elles appartiennent à la même entreprise.

Les fusions – acquisitions favorisent les mouvements de concentration des entreprises : les entreprises augmentent leur taille et deviennent moins nombreuses.

Si le marché ne respecte plus la condition d’atomicité du marché de la concurrence pure et parfaite : la concurrence devient imparfaite : certaines entreprises acquièrent un pouvoir de marché.

Une entreprise acquière un pouvoir de marché si elle atteint une taille suffisante (position dominante), si elle se retrouve avec peu de concurrents (oligopole), ou si elle se retrouve seule sur le marché (monopole).

Définitions :Pouvoir de marché : un agent détient un pouvoir de marché lorsqu’il peut, par son comportement, influencer la détermination du prix ou des quantités du produit échangé sur ce marché.La position dominante : situation dans laquelle une entreprise détient suffisamment de parts de marché pour imposer ses conditions sur un marché pertinent.Oligopole : est une situation de marché dans laquelle un petit nombre de vendeurs est confronté à un grand nombre d’acheteurs.Monopole : est une situation de marché dans laquelle un offreur unique d’un bien homogène est en présence d’une infinité de demandeurs.

Remarque : la part de marché que détient une entreprise pour un produit donné est le pourcentage de ses ventes sur le marché du produit par rapport au total des ventes de ce produit faites par ses concurrents et elle-même.

Renault et Nissan sont théoriquement des concurrents même si les entreprises ont réalisé une alliance : elles mettent en commun leurs ressources et poursuivent des projets communs.

À savoir : dans un marché des services de communication mobile dominé par trois acteurs (Orange, SFR et Bouygues), l’entrée d’un quatrième acteur en 2012 a permis une baisse des prix. A l’inverse, un nombre limité d’entreprise sur un marché favorise des prix élevés.

À savoir : dans un marché des services de communication mobile dominé par trois acteurs (Orange, SFR et Bouygues), l’entrée d’un quatrième acteur en 2012 a permis une baisse des prix. A l’inverse, un nombre limité d’entreprise sur un marché favorise des prix élevés.

Conclusion : en limitant le nombre d’offreurs, les entreprises peuvent acquérir un pouvoir de marché. Ainsi les fusions – acquisitions, les alliances, les stratégies de prix prédateurs qui éliminent les concurrents peuvent permettre de limiter le nombre d’offreurs et donc la concurrence.

2 – les entreprises cherchent à s’entendre

Les cartels constituent une forme extrême d’entente, constituant pour des entreprises concurrentes à se coordonner explicitement pour fixer ensemble les prix, les quantités ou se répartir les marchés.

Les cartels sont interdits par la loi car ils se font au détriment des consommateurs.

Pourquoi les entreprises cherchent-elles à s’entendre ?

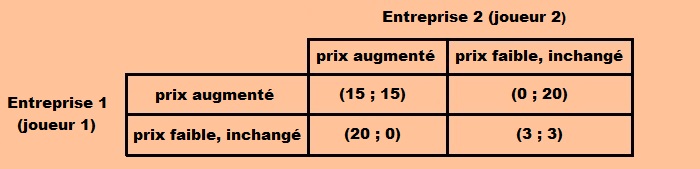

Prenons le cas de deux entreprises en situation de duopole. Dans chaque case, le premier chiffre correspond au profit de l’entreprise 1 et le second au profit de l’entreprise 2.

Lorsque les deux entreprises appliquent un prix faible, elles sont en situation de concurrence. Elles réalisent toutes les deux un profit de 3.

Si une seule entreprise augmente ses prix (et pas l’autre), son profit passe à zéro, alors que le profit de sa concurrente passe à 20.

En situation de concurrence, aucune des entreprises n’a intérêt à augmenter ses prix. Et le profit qu'elles réalisent est plutôt faible.

Mais si les entreprises arrivent à s’entendre et augmentent toutes les deux leurs prix, elles réalisent alors toutes les deux un profit de 15.

Remarque : si une entreprise accepte de s’entendre, et triche, elle peut espérer un profit de 20 (sauf si l’autre entreprise triche aussi).

Conclusion : les entreprises ont, toutes les deux, intérêt à se coordonner et se mettre d’accord sur la stratégie « prix élevé ». L’absence de coordination les conduit à choisir une solution sous-optimale, mais qui est, en revanche, favorable aux consommateurs (du fait du niveau de prix plus faible).

Définition :Ententes : accords conclus entre des entreprises afin de limiter la concurrence portant sur les prix, les quantités ou le partage du marché.

3 – les entreprises érigent des barrières à l’entrée des marchés

Une stratégie de prix prédateur est une stratégie par laquelle un producteur fixe un prix de vente très bas dans le but d’empêcher un concurrent présent ou un potentiel entrant d’être rentable.

Par exemple, aux Etats-Unis, en 1995, Vanguard airlines tente d'entrer sur le marché en offrant des vols entre Kansas city et Dallas 20% moins cher que son concurrent, American Airlines. Ce dernier diminue alors ses prix au même niveau et double le nombre de ses rotations. Après près d’un an de concurrence acharnée, Vanguard décide de se retirer du marché. C'est alors qu'American Airlines double quasiment ses prix et réduit le nombre de ses rotations.

Par exemple, aux Etats-Unis, en 1995, Vanguard airlines tente d'entrer sur le marché en offrant des vols entre Kansas city et Dallas 20% moins cher que son concurrent, American Airlines. Ce dernier diminue alors ses prix au même niveau et double le nombre de ses rotations. Après près d’un an de concurrence acharnée, Vanguard décide de se retirer du marché. C'est alors qu'American Airlines double quasiment ses prix et réduit le nombre de ses rotations.

Les deux armes principales sur le marché du transport aérien sont le prix du billet et la fréquence des rotations qui permettent de rafler la clientèle et créent une surcapacité meurtrière pour les petites compagnies qui ne peuvent faire face.

Dans cette bataille le consommateur a bénéficié durant une période assez courte de tarifs bas et d’une rotation importante des vols. À plus long terme, il a perdu les baisses de prix durables qu’aurait entraînée une concurrence plus importante, puisque cette issue aura sans doute découragé pour longtemps toute tentative d’entrée sur le marché.

Ainsi, cette bataille risque d’avoir pour conséquence de placer une barrière à l’entrée du marché puisqu’elle dissuade des concurrents potentiels.

Définition :Barrières à l’entrée : sont des obstacles à la concurrence que peut rencontrer une entreprise pour pénétrer sur un marché.

Remarque : ces obstacles peuvent être administratifs, économiques (coût excessif), où peuvent être le résultat de stratégies d’autres entreprises (prix prédateurs, capacités excédentaires, assèchement du marché des matières premières, etc.).

Conclusion : les barrières à l’entrée d’un marché empêchent la condition de fluidité du marché d’être remplie (libre entrée / libre sortie) et rendent ce marché imparfaitement concurrentiel.

Définition :Marché imparfaitement concurrentiel : un marché est dit imparfaitement concurrentiel lorsque ses conditions s’éloignent des conditions de la concurrence pure et parfaite.