Comment l’environnement devient-il un problème public inscrit à l’agenda politique ?

1 – quels sont les différents acteurs qui participent à la construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l’agenda politique ?

Trois étapes font qu’une question devienne un problème public : il faut d’abord identifier cette question et la rendre publique (naming), la qualifier d’inacceptable (blaming) et réclamer des changements ou des ajustements (claiming).

Par exemple, les sacs en plastiques à usage unique n’étant que très peu biodégradables, ils ont été identifié comme source de pollution de la terre et surtout des océans : ils sont devenus un problème public.

Par exemple, les sacs en plastiques à usage unique n’étant que très peu biodégradables, ils ont été identifié comme source de pollution de la terre et surtout des océans : ils sont devenus un problème public.

Définition :Problème public : identification d’une question (naming) qui est jugée inacceptable (blaming) et qui doit faire l’objet de changements ou d’ajustements (claiming).

Une fois qu’une question a été identifiée comme problème public, elle peut être portée à l’agenda politique : cela veut dire qu’elle fera l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics et que ceux-ci vont chercher à y apporter une réponse appropriée.

Définition :Agenda politique : est l’ensemble des problèmes faisant l’objet d’un traitement sous quelques formes que ce soit de la part des pouvoirs publics et donc susceptible de faire l’objet d’une ou plusieurs décisions.

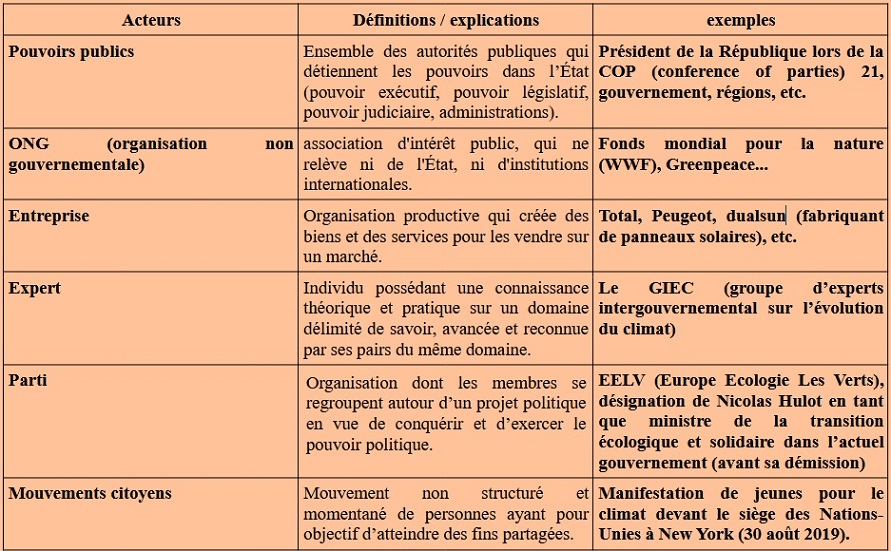

On identifie cinq principaux acteurs participant à la construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l’agenda politique :

2 – comment les différents acteurs interagissent-ils ?

* des relations de conflit

L'usage du glyphosate est un bon exemple de problème environnementale où les acteurs entrent en conflits.

Certains arguments sont favorables à l’interdiction du glyphosate : ils portent sur les risques sanitaires (ce pesticide est un cancérogène probable) et environnementaux (la faible absorption par les sols et donc les atteintes à la biodiversité).D’autres arguments sont défavorables à l’interdiction du glyphosate : ils portent sur les coûts économiques et financiers qu’elle engendrerait : les agriculteurs devraient investir massivement pour désherber leurs champs ;Ainsi les associations environnementales et de consommateurs, favorables à l’interdiction du glyphosate, entrent-elles en conflit avec les professionnels de l’agriculture, les producteurs de glyphosate qui sont, eux, favorables à son utilisation.

Certains arguments sont favorables à l’interdiction du glyphosate : ils portent sur les risques sanitaires (ce pesticide est un cancérogène probable) et environnementaux (la faible absorption par les sols et donc les atteintes à la biodiversité).D’autres arguments sont défavorables à l’interdiction du glyphosate : ils portent sur les coûts économiques et financiers qu’elle engendrerait : les agriculteurs devraient investir massivement pour désherber leurs champs ;Ainsi les associations environnementales et de consommateurs, favorables à l’interdiction du glyphosate, entrent-elles en conflit avec les professionnels de l’agriculture, les producteurs de glyphosate qui sont, eux, favorables à son utilisation.

* des relations de coopération

La pollution des océans est un bon exemple de relations de coopération entre les acteurs :

Paul Watson est un lanceur d’alerte qui s’appuie sur les ressources de son association (Sea Shepherd : littéralement berger des océans) et utilise parfois des méthodes de « pirate » : il est ainsi accusé d’avoir fait couler des navires baleiniers. Alexandre Ricard s’appuie sur son image rassurante de PDG d’une grande entreprise (Pernod Ricard, production et distribution de vins et de spiritueux) pour se faire le porte-parole de la protection des océans et lever des fonds.

Paul Watson est un lanceur d’alerte qui s’appuie sur les ressources de son association (Sea Shepherd : littéralement berger des océans) et utilise parfois des méthodes de « pirate » : il est ainsi accusé d’avoir fait couler des navires baleiniers. Alexandre Ricard s’appuie sur son image rassurante de PDG d’une grande entreprise (Pernod Ricard, production et distribution de vins et de spiritueux) pour se faire le porte-parole de la protection des océans et lever des fonds.

Paul Watson justifie son engagement par l’argument de l’intérêt général : la disparition des ressources issues des océans impliquerait la disparition de l’humanité : «nous avons déjà fait disparaître 90 % des poissons», «on a perdu 30 % de l’oxygène produit par le phytoplancton» - […] «si l’océan meurt, nous mourons !» (libération, 21, janvier 2016).

Alexandre Ricard justifie son engagement par des arguments économiques : protéger les océans et le climat permettrait de préserver ses activités dans le secteur des spiritueux.

Malgré des différences, leurs justifications se rejoignent puisqu’il s’agit de préserver l’environnement, l’humanité et la croissance future.

Conclusion : les cinq principaux acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit.

3 – à quelle échelle les pouvoirs publics interviennent-ils ?

On identifie quatre principales échelles d’intervention :

échelle locale (métropole, région, département, etc.) : circulation alternée en cas de pic de pollution ;

échelle nationale : taxe carbone, bonus / malus lors de l’achat d’un véhicule neuf ;

échelle européenne : plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre (GES) des navires ;

échelle mondiale : marché de quotas d’émission pour l’aviation civile internationale.

Les effets de la pollution sur l’environnement se font parfois au niveau mondial comme c’est la cas pour les émissions de CO2. Ainsi l’action, pour qu’elle soit efficace, doit se faire au niveau mondial.

Mais cela n’empêche pas des actions au niveau local. Au niveau local les acteurs ont une meilleure connaissance de leur territoire et ils se retrouvent aussi davantage impliqués dans l’action.

À savoir : l’articulation de différentes échelles d’intervention (locale, nationale, européenne, mondiale) permet de rendre l’action publique plus efficace et de combiner différents instruments (taxe, marché, réglementation etc.).